中华民族“大一统”理念的历史传承

2022-07-16 09:00:00 来源:《求是》2022/14 作者:朱诚如

2022年5月27日,习近平总书记在十九届中央政治局第三十九次集体学习时的重要讲话中强调,要深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。

中华文明是人类历史上唯一一个绵延五千多年至今未曾中断的文明,这其中“大一统”理念发挥了至关重要的作用。2019年10月31日,在党的十九届四中全会第二次全体会议上,习近平总书记指出,“在几千年的历史演进中,中华民族创造了灿烂的古代文明,形成了关于国家制度和国家治理的丰富思想”,并专门提到了“六合同风、四海一家的大一统传统”。

在中华儿女开发和建设美好家园的长期奋斗中,各民族共同生产生活,抵御外来侵略,反对民族分裂,维护祖国统一,形成了牢不可破、坚不可摧的“大一统”理念。正是在这种理念影响下,中华民族追求疆域领土统一、推崇中央政府权威、注重文化共识凝聚,反对国家四分五裂、地方各自为政、价值观虚无混乱。尽管一些历史时期也曾出现过分裂局面,但统一始终是主流。不论分裂的时间有多长、分裂的局面有多严重,最终都会重新走向统一。历史一再证明,只要中国维持“大一统”的局面,国家就能够强盛、安宁、稳定,人民就会幸福安康。

“大一统”理念贯穿古今

回溯历史,“大一统”理念是贯穿中国历代政治格局和思想文化的主线之一,更是维系中华民族共同体意识的重要纽带。

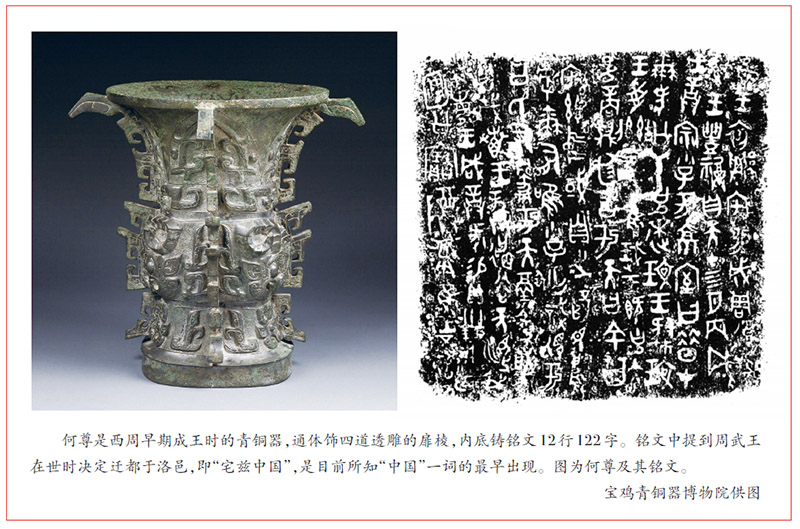

“大一统”表述,始见于《春秋公羊传》:“何言乎王正月?大一统也。”汉儒董仲舒言:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”唐人颜师古注:“一统者,万物之统皆归于一也。”“大一统”理念是先人对国家治理秩序的阐发,早在先秦时期,我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心、“五方之民”共天下的交融格局。公元前221年,秦始皇建立第一个统一的封建王朝。

及至汉代,在汉高祖及其后汉文帝、汉景帝积累的强大国力基础上,汉武帝极大推动了“大一统”王朝的构建。东汉末年皇权衰落导致三国鼎立,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌纷纷内迁,逐鹿中原,中华大地各民族深度交往交流交融。两晋南北朝时期,一些入主中原的边疆民族统治者,主动将自己纳入中华“正统”历史序列。

任何一个号称“正统”的政权,必须完成“正统”所肩负的统一疆域的神圣使命。前秦皇帝氐族人苻坚曾言:“今四海事旷,兆庶未宁,黎元应抚,夷狄应和,方将混六合以一家,同有形于赤子。”故此,苻坚在统一中原后南征东晋,以实现“统一天下”之大业。

隋朝结束了“正朔不一将三百年”的分裂局面。唐朝南北一统,东西贯通,创设了800多个羁縻州府经略边疆,“大一统”盛况空前。唐以后,宋与辽夏金等少数民族政权并立。

元朝是北方游牧民族南下实现前所未有“大一统”的王朝,将东北渔猎经济区、北方游牧区、西北和西南的游牧与农耕兼营区、南方及中原农耕区、滨海农耕与渔业区囊括一起,可谓疆域“大一统”开拓者。汉、隋、唐、宋诸朝虽有天下之盛,“然幅员之广,咸不逮元”。“若元”乃“法《春秋》之正始,体大《易》之乾元”,定国号为“元”,“见天下一家之义”。元末农民起义推翻元朝统治,建立以汉人为主的明朝政权。此时的汉人群体,不仅包括东晋以来北方黄河流域南迁的汉人,也包括进入中原的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,以及被元朝认为是“汉人”的契丹、女真,以及留居中原的蒙古、色目人等,中华大地各民族深度融合,你中有我、我中有你。

清朝是东北地区少数民族满洲建立的,也是“大一统”理念和实践发展的高峰。入关前,满洲人偏居东北一隅之地,皇太极明确提出“满汉之人,均属一体”。入关后,康熙帝强调“无分内外,视同一体”,雍正帝云“天下一统,华夷一家”,乾隆帝说“夫天下者,天下人之天下也,非南北、中外所得私”。正是在“大一统”理念指引下,清朝完成国家“大一统”。

2019年9月,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上深刻指出,“秦国‘书同文,车同轨,量同衡,行同伦’,开启了中国统一的多民族国家发展的历程。此后,无论哪个民族入主中原,都以统一天下为己任,都以中华文化的正统自居。分立如南北朝,都自诩中华正统;对峙如宋辽夏金,都被称为‘桃花石’;统一如秦汉、隋唐、元明清,更是‘六合同风,九州共贯’”。“各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力”。

以“自强不息”的民族品格追求“大一统”

民族品格是一个民族文化传统、价值观念、思想感情、心理特征和思维方式的集中反映。五千多年来,中华民族之所以能够经受住无数难以想象的风险和考验,维系着华夏大地上各个民族的团结统一,屡仆而屡兴、愈挫而愈勇,始终保持旺盛生命力,生生不息,薪火相传,同千百年来锤炼的“自强不息”的民族品格密不可分。

中华民族的先哲很早就提出“天行健,君子以自强不息”的思想,这是中华民族积极进取、刚健有为、勇往直前的内在动力。古代神话中流传的“精卫填海”、“女娲补天”、“愚公移山”,孔子倡导的“学道不倦,诲人不厌”,“发愤忘食,乐以忘忧”,越王勾践的卧薪尝胆,汉使苏武的啮雪吞毡,以及文王拘而演《周易》、屈原逐而赋《离骚》、司马迁忍辱而作《史记》等,无不体现出中华民族刚强坚毅、自强不息的民族品格。

中华民族“自强不息”的民族品格具有丰富内涵。其中,包含了反思“时艰”的深沉忧患意识。从《周易》的“作《易》者,其有忧患乎”,屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,到维新志士谭嗣同的“四万万人齐下泪,天涯何处是神州”,这种忧患意识寄托着强烈的历史责任感。包含了“匹夫有责”的爱国主义情怀。在中华民族绵延发展的历史长河中,虽然朝代不断更迭,天下分分合合,但最后都归于一统,屹立于世界民族之林,与爱国主义“根”之深、“蒂”之固息息相关。包含了舍生取义的高尚气节。孔子说“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”,孟子讲“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也”,这种气节鼓舞了一代代中华儿女推动民族奋进、矢志报效祖国。包含了革故鼎新的变革精神。“周虽旧邦,其命维新”,“苟日新,日日新,又日新”,中华文明史就是一部在变革中前进的历史,比如在政治上层建筑上从分封到集权,从三公九卿到三省六部,再到内阁、军机处,不断探寻着更加适合“大一统”国家发展的政治体制。

中国是有着古老文明的泱泱大国,政治、经济、文化在世界文明史上长期处于举足轻重的地位,各民族共同铸就了秦汉雄风、大唐气象、康乾盛世的历史。后来在世界工业革命如火如荼、人类社会发生深刻变革的时期,中国丧失了与世界同进步的历史机遇,落到了被动挨打的境地。1840年鸦片战争以后,西方列强在中华大地上恣意妄为,封建统治者孱弱无能,中国逐步成为半殖民地半封建社会,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘,中国人民和中华民族遭受了前所未有的劫难。英雄的中国人民始终没有屈服,在救亡图存的道路上一次次抗争、一次次求索,展现了不畏强暴、自强不息的顽强意志。

在艰苦卓绝的抗日战争中,中国人民以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城、以前仆后继赴国难,谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗,彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋,有力捍卫了国家主权和领土完整,彻底洗刷了近代以来抗击外来侵略屡战屡败的民族耻辱!在波澜壮阔的抗美援朝战争中,中国人民志愿军将士高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜,雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江,以“钢少气多”力克“钢多气少”,用伟大胜利向世界宣告“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”!面对外来侵略,中华民族凭着天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,有力维护了祖国和民族的尊严。

纵览历史,中华民族“自强不息”的民族品格为维护“大一统”格局提供了强大精神动力和不竭力量源泉。尤其是近代以后,在面对亡国灭种危机的百年抗争中,各族人民血流到了一起、心聚在了一起,中华民族共同体意识空前增强。

以“和衷共济”的行世之道维护“大一统”

“中和”是中国古代思想家和统治者在长期实践中总结出来的规范民族心理结构、思维模式和对理想社会追求的一种民族传统和礼制规范。“中”意为中道、时中,强调处理事情不偏不倚、恰到好处,既不能过,也不能不及;“和”意味着和谐、和合,强调不同对象彼此相应无碍、达到和谐。中华文明注重以“和”文化促进人与人、人与自然,以及不同民族、不同国家之间的交流互鉴;以“中和”的博大包容,融汇天下、聚合四方,巩固中华民族的“大一统”格局。

春秋时期,孔子在前人“中和”观念基础上,述古而开新,明确提出“礼之用,和为贵”。孔子还提出“和而不同”,主张吸纳不同意见,倡导对立双方协调统一,避免极端。简言之,就是求中、求和。推崇“中和”,并以此作为行世之道和道德规范的基本内容,对中华民族“大一统”国家维系内部团结、稳定社会秩序起到了重要作用。

“中和”理念体现在人与自然关系上,强调“天人合一”。在中国古代哲人眼中,人不是大自然的主宰,也不是大自然的奴隶,而是大自然的朋友,因而人要参与大自然化育万物的活动,和宇宙万物处在一种协调、亲密的关系中,力戒逆天违道、为所欲为。庄子说“天地与我并生,而万物与我为一”,认为人可以提升自己的境界以“与天地精神往来”。宋代张载的“民胞物与”之说,明代王阳明的“一体之仁”之说,都集中体现了“天人合一”的宇宙观。在这种理念的深刻影响下,中国人崇尚“不违天时”、“敬天顺民”、“关爱百姓”。从先秦开始,中国古代思想家阐述社会和国家的理想形态及其根据,大多着眼于为人之理,成人之道,修齐治平,这为“大一统”国家的社会治理提供了丰富的政治智慧和思想道德资源。

中国各民族团结融合,正是“和为贵”理念在民族关系上的生动体现。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。为了增进和巩固汉族与兄弟民族的团结,中国历史上多有汉族与少数民族“和亲”之举,昭君出塞、文成公主进藏就是这样的历史佳话。到了清代,特别是康雍乾时期的几代帝王,接受并吸纳“中和”理念。

“协和万邦”的天下观,蕴涵“和气”、氤氲“和风”,是中华文明一贯的处世之道。《尚书·尧典》中讲,“克明俊德,以亲九族;九族既睦,平章百姓;百姓昭明,协和万邦”。这里所说的尧之“德”,是要让家族和睦;家族和睦之后再协调百姓,也就是协调各个家族之间的关系,以实现社会和睦;社会和睦之后再协调各邦国的利益,让各邦国都能够和谐合作。自古以来,中华民族就以“天下大同”、“协和万邦”的宽广胸怀,自信而又大度地开展同域外民族交往和文化交流,曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌,也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。爱好和平的思想深深嵌入了中华民族的精神世界,今天依然是中国处理国际关系的基本理念。

翻开中华民族几千年恢弘历史,“中和”、“和衷共济”、“天人合一”、“协和万邦”等,都是中华民族源远流长、根深蒂固的历史基因。正是这种圆融而不狭隘、通达而不封闭的博大包容,使中华文明得以“天下归心”,并且在交融互鉴、兼收并蓄中不断发展和丰富。

以“天下为公”的价值导向引领“大一统”

在人类社会发展史上,各民族都会形成具有各自特质的基本价值导向。价值导向不同,人们认识世界和改造世界的指向就不同。“重义轻利”、“天下为公”的价值导向,自古以来就流淌在中华民族血脉之中,对维护“大一统”国家具有强大凝聚力和感召力。

中国古人讲究“公天下之利”,即国家和民族的大利是“利天下”。这是义利观的高度统一,即大义和大利的统一。荀子曰“国者,巨用之则大,小用之则小”,“巨用之者,先义而后利”。中国历史上那些在国家民族危难之际抛头颅、洒热血,“舍生取义”的人,向为后人传颂、缅怀。而那些在国家民族大义面前“见利忘义”的人,永为后人贬斥、唾弃。

唐代画家阎立本创作《步辇图》卷,描绘唐太宗李世民在宫内接见松赞干布派来的吐蕃使臣禄东赞的情景,展现了古代汉、藏民族的友好交往。图为《步辇图》卷(局部)。 故宫博物院供图

儒家倡导“大道之行也,天下为公”。“天下为公”离不开国家完全统一,这是中华民族根本利益所在,也是全体中华儿女的共同愿望和神圣职责。及至近代,民主革命先行者孙中山先生一生坚持以“天下为公”为最高思想境界,面对军阀割据、山河破碎、生灵涂炭,始终坚定维护国家统一和民族团结,旗帜鲜明反对一切分裂国家、分裂民族的言论和行为。孙中山先生说:“中国是一个统一的国家,这一点已牢牢地印在我国的历史意识之中,正是这种意识才使我们能作为一个国家而被保存下来。”他强调:“‘统一’是中国全体国民的希望。能够统一,全国人民便享福;不能统一,便要受害。”

“重义轻利”、“天下为公”等中华民族的基本价值导向随着时代发展而发展,但是把“天下为公”从理念变成实践,将“全心全意为人民服务”、“以人民为中心”、“人民至上”作为初心恒心的行动,只有伟大的中国共产党做到了。

历史充分证明,中华优秀传统文化中“自强不息”、“和衷共济”、“天下为公”等理念,是中国人对统一多民族国家产生认同的重要思想文化基础,在漫长历史进程中促进了国家统一和稳定,具有永恒魅力和时代价值,需要不断推动其创造性转化和创新性发展。

作者:国家清史编纂委员会副主任,故宫博物院教授、博士生导师

【新闻链接】

中华文明探源研究主要成果及启示

2022-07-16 09:00:00 来源:《求是》2022/14 作者:王 巍

2022年5月27日,十九届中央政治局就深化中华文明探源工程进行第三十九次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调,在漫长的历史进程中,中华民族以自强不息的决心和意志,筚路蓝缕,跋山涉水,走过了不同于世界其他文明体的发展历程。中华文明探源工程对中华文明的起源、形成、发展的历史脉络,对中华文明多元一体格局的形成和发展过程,对中华文明的特点及其形成原因等,都有了较为清晰的认识。

中华文明是世界四大文明之一,是其中唯一延绵至今、未曾中断的文明,在人类文明史上占有独特而重要的地位。正如习近平总书记所说,中华文明起源,不仅是我国学者潜心研究的重大课题,也是国际学术界持续关注的研究课题。

2002年春,国家启动了中华文明探源工程。该项目由科技部立项作为国家“十五”到“十四五”重大科研项目,涉及考古学、历史学和自然科学在内的20多个学科,60多个单位的400多位专家学者直接参加工程,到2022年5月,工程进行了整整20年。中华文明探源研究以马克思主义为指导,以距今5500—3500年间最能反映社会发展状况和权力强化程度的浙江良渚、山西陶寺、陕西石峁和河南二里头4个都邑性遗址以及黄河、长江和辽河流域的中心性遗址作为工作重点,从中开展大规模考古发掘和周围地区聚落分布调查,获取方方面面信息,多学科、多角度、多层次、全方位对中华文明起源、形成与早期发展进行研究。

中华文明探源研究需要解决几大关键问题:一是中华文明何时形成?有多久的历史?二是中华文明如何起源、形成和发展,中华文明从多元起源到中原王朝为引领的一体化趋势是如何形成的?三是中华文明为何会走出一条多元一体、源远流长、延绵不绝的道路?四是中华文明起源、形成、发展的道路和机制有何特点?五是中华文明在世界文明史中的地位如何?

经过20年的工作,中华文明探源工程成绩显著。

提出文明定义和认定进入文明社会标准的中国方案

习近平总书记指出,中华文明探源工程提出文明定义和认定进入文明社会的中国方案,为世界文明起源研究作出了原创性贡献。

提出文明定义的中国方案。关于文明的定义及相关概念,国内外学术界存在诸多分歧。中华文明探源研究坚持历史唯物主义,提出文明是人类文化和社会发展的高级阶段。这一阶段在生产力发展的基础上,出现了社会分工和社会分化,形成了阶级、王权和国家。

图为山东滕州岗上遗址北区二次葬大墓出土的典型器物。山东滕州岗上遗址入选2021年度全国十大考古发现。 新华社发 国家文物局供图

中华文明探源研究认为,文明起源与文明形成既有联系又有区别,两者是文明社会孕育和产生的不同阶段,先有文明因素量的积累,后有社会质的变化。具体而言,“文明起源”是指史前时期生产力取得较大发展,物质和精神生活逐渐丰富,社会开始出现脑力劳动与体力劳动的分工、贵贱与贫富的分化,文明因素开始孕育。

“文明形成”是指物质、精神和制度文化都取得了显著进步的阶段。社会分化加剧,形成了阶级;社会等级制度化,人们的社会行为规范化,形成了礼制;出现了集军事指挥权与宗教祭祀权于一身的最高统治者——王,以及强制性的、以社会管理为主要职能的公共权力——国家。国家的出现是文明形成的标志。

提出认定进入文明社会的标准。国际学术界曾依据两河流域文明和古埃及文明的特征,概括出文字、冶金术和城市为文明社会的标准,称之为“文明三要素”。如果依据这样的标准,中华文明只有3300年的历史。

通过对世界其他原生文明的研究可知,世界几大原生文明并非都符合这“三要素”,如中美洲的玛雅文明没有冶金术,南美洲的印加文明未使用文字,印度河流域的哈拉帕文明印章上的图案也未被认可为文字。随着世界各地考古发现和研究取得的进展,国际学术界普遍认为,世界各地可以有符合自己古代社会发展特色的文明形成标准。

我国学术界有马克思主义的指导,有历史文献和古史传说为参考,更重要的是,百年考古获得的极为丰富的考古材料,揭示出中华文明有深厚的历史和文化积淀,有独特的发展道路,我国学术界理应提出相应的文明标准。根据恩格斯关于“国家是文明社会的概括”的观点,中华文明探源研究提出进入文明社会标准:一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是出现王权和国家。

在距今五千多年前后,中国各区域农业发展,人口增加,区域中心逐步发展为规模宏大的都邑。制作玉器、绿松石器、精致陶器、漆器等具有高技术含量的手工业专业化,并为统治阶层控制。各地区都出现了脱离劳动、专门管理社会事务的阶层,社会出现严重的贫富贵贱分化,形成了不同的阶级,出现了掌握军事与宗教权力的王,及由王控制、依靠社会规范和暴力进行管理的政体——早期国家。都邑内有王居住的宫殿等高级建筑、埋葬王和统治阶层的高等级墓葬,彰显统治阶层身份的礼器和礼制。出现了奴役现象,一部分人为贵族殉葬或被用于宫殿奠基。

中国考古学的这些发现,足以证明中国进入文明社会的物化形态有自身的特点。这些物化形态所体现的社会生产力发展水平,可以证明当时的剩余劳动能够供养公共权力机关,使一部分人脱离生产专门从事管理和精神信仰方面的事务。

上述文明标准也适合其他原生文明。不同文明虽然在物质文明和精神文明方面各有特色,但在出现王权和国家这一制度文明方面是共同的,只是各地彰显王权的方式和国家形态各不相同。在中国,彰显方式如精美的玉礼器、青铜礼器、规模巨大的土木宫殿、模仿地上建筑的墓葬等;在两河流域和古埃及,则用黄金、宝石、宏伟的石砌神庙、金字塔和大型墓室来表现。

明确了中华文明起源、形成和早期发展的过程,实证了中华五千多年文明史

习近平总书记强调,经过几代学者接续努力,中华文明探源工程等重大工程的研究成果,实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史。

中华文明探源研究就中华文明起源形成与早期发展过程,以及相关的背景和原因,得出了以下认识:距今万年奠基,八千年起源,六千年加速,五千多年进入(文明社会),四千三百年中原崛起,四千年王朝建立,三千年王权巩固,两千两百年统一多民族国家形成。

“万年奠基”:距今11000年前后,全球气候变暖,促使东亚和西亚的农业产生。距今10000年前,华北驯化了粟和黍,长江中下游地区开始种植稻。浙江浦江上山遗址出土了栽培稻和陶器、石器。华北和长江中下游的先民们开始磨制石器和制作陶器。农业的产生使各地出现了小型的定居村落,为文明的产生奠定了基础。

“八千年起源”:距今8000—6000年为全球范围的气候大暖期。古环境研究表明,当时黄河流域的气候类似现今的长江流域,长江流域的气候类似今日的华南。因气候温暖湿润,稻作农业向北传播到了淮河下游地区,粟作农业在黄河中下游及燕山南北得到普及。遗址中出土的石铲和骨铲,表明刀耕火种已发展为耜耕农业。这个时期的农业促使人口增长、村落增加、手工业发展和社会进步。淮河上游河南舞阳贾湖遗址的先民种植水稻、饲养家猪、酿酒、制作绿松石器,还发明了可以演奏乐曲的七孔骨笛。在贾湖、兴隆洼等遗址,出现极少数规模较大、随葬玉器或绿松石器的墓葬,说明社会已经出现分化,开启了文明起源的进程。

“六千年加速”:距今6000年前后,中华文明起源的节奏加速。黄河流域的粟黍栽培技术向长江流域传播,水稻耕作技术也向北传到了汉水流域和黄河中下游地区。各地的手工业也取得了显著进步,出现了质地坚实、表面光滑的精致陶器。山西夏县师村仰韶文化早期遗址出土了6000多年前的4件石刻蚕蛹,发掘者认为当时已发明了养蚕缫丝。人们的精神生活逐渐丰富,河南濮阳西水坡遗址的一座仰韶文化早期墓葬中,墓主的东西两侧分别有大量蚌壳堆塑出的龙和虎。彩陶艺术在我国中东部地区流行,琢玉、髹漆和建筑技术也取得了长足进步。

这一时期社会发生了一系列重要变化。一是人口显著增加。聚落明显增多,在黄河中下游、长江中下游等区域,出现了由数十个村落构成的聚落群。二是出现中心性聚落。在河南灵宝铸鼎原遗址群出现了数个规模达100万平方米的大型聚落。三是出现了战争。一些大中型聚落有宽十几米、深数米的壕沟环绕,显然是为了军事防卫。一些男性的墓葬随葬石质武器——钺。四是社会分化加剧,开始出现统治阶层。但这一阶段还处于文明起源加速阶段,尚未形成国家,也没进入文明。

“五千多年进入”:距今5500—5000年是中华文明史上一个非常重要的时期,长江中下游等地区相继进入了文明阶段。

在长江下游地区,距今5300年前后出现了犁耕和大规模的稻田,田埂和灌溉沟渠规整,稻作农业技术已相当成熟。良渚古城周边大规模的水利系统、古城核心莫角山南侧出土的20万千克稻谷堆积等,表明发展农耕、掌握仓廪是良渚的国之大事。近年在浙江的余姚施岙、临平茅山遗址发现良渚时期的以树枝、竹条和废弃独木舟堆砌的宽大田埂,纵横交错;河道、灌水孔、排水槽,规划有致。远离良渚国家都邑的史前稻田和耕作系统,显示出良渚早期国家超乎想象的稻作农业规模、以及由此拥有的经济力量。这样的发现告诉我们,良渚早期国家建立在宗教、政治、经济、军事等全面发展的基础之上。

这一时期各地都出现了高技术含量的手工业制品,如精美的玉器、陶器、漆器和绿松石装饰品。良渚文化的玉琮表面刻有精美兽面纹,黄河下游地区可以生产器壁厚不到1毫米的“蛋壳陶”。这些制品工艺技术复杂,说明当时已出现具有专门技能的工匠家族。高技术含量手工业的专业化是社会分工的重要表现。

这一时期社会发展的另一项标志是礼器的出现和礼制的初步形成。玉器、漆器、精致陶酒器等都出自各地的顶级墓葬。入选2021年度全国十大考古发现的河南南阳黄山遗址,有数座距今5300年左右的屈家岭文化早期大墓,男性墓主大都随葬品丰富。辽宁建平牛河梁和安徽含山凌家滩大墓中随葬玉人、玉龙、玉鸮、玉龟,凌家滩大墓的随葬品多达300余件。良渚文化大墓也都有玉琮、玉璧等上百件高等级随葬品。入选2021年度全国十大考古发现的山东滕州岗上遗址,大汶口文化中期的大墓中有涂朱骨版、鹿角锄、鹿角叉形杖、鳄鱼骨板、陶鼓、龟甲器等独具海岱地区特征的“礼器”,其中的杖形器是良渚文化象牙权杖的简化版。上述发现表明各地统治阶层掌握了贵重物品的生产和分配,形成了以某些高技术含量的珍贵物品作为礼器、同时以墓葬规模体现墓主人地位的等级制度——礼制。

距今5300年前后,在黄河中下游、长江中下游及西辽河流域,都出现了面积达100多万平方米的中心城市和原始宗教圣地。长江下游超大型的都邑良渚古城,内城面积近300万平方米,外城630万平方米,是当时世界上规模最大的都邑。为了防止山洪,在古城以北修建了长10余公里的高坝和低坝,这是同时期世界上规模最大的水利调节系统,反映出良渚王权组织开展大规模公共建设的能力。

在高等级早期城市出现的同时,阶级加速分化。面积数百乃至上千平方米的大型高等级建筑、随葬上百甚至数百件精致物品的大墓,与一般社会成员的小型房子和小型墓葬相差悬殊,说明统治阶层掌握了大量社会财富。

图为陕西神木石峁遗址皇城台考古发掘现场(资料照片)。 新华社发

几乎所有地区的大墓都开始随葬精致的武器——玉石钺。良渚遗址的反山和瑶山的大墓随葬带木柄的玉钺,显然是象征军事权力的权杖。在岗上遗址新发现的墓葬中,最高等级的男性贵族普遍随葬一大一小两把玉钺。这些随葬玉石钺的墓主人应是具有军事指挥权的王者,统治阶层因军权而不断增强权威,由氏族部落的首领变为具有生杀予夺大权的王者。这一时期战争和暴力现象增多,各地出现被扔弃在垃圾坑中、埋在大型建筑的基础里作为奠基、或在大墓中作为殉人的人骨架,表明一部分人已开始奴役另一部分人。

“四千三百年中原崛起”:距今4300年前后,中华各地的文明进程出现转型,其重要特征是中原崛起。距今4300—4100年,气候发生较大变化,气温异常,降雨不均,洪水频发,各地区文明的进程受到较大影响。这一时期长江中下游地区文明衰落,黄河中游地区文明进程加速发展。距今4300年前,黄河中游的势力集团在与周围其他集团的力量对比中逐渐占据优势,山西陶寺和陕西石峁两座巨型都邑相继出现。

陶寺城址的年代距今约4300—4000年。城址面积280万平方米。城内高等级建筑区内有面积8000平方米的夯土台基,建筑使用陶瓦,墙壁涂彩并有刻画装饰。陶寺出现了黄河中游地区最早的宫城。大墓出土近百件随葬品包括鼍鼓、石磬、玉石钺、彩绘龙纹的大型陶盘。在陶寺遗址发现一处半圆形的坛状遗迹,天文学家认为是当时观测天象,确定春分、秋分、夏至、冬至等农时节气的观象台,与《尚书·尧典》中尧“观象授时”的记载相符。陶寺城址的年代、位置、规模、等级都与文献记载的尧都平阳较为吻合。

石峁城是10年前发现的用石块砌筑的山城,距今4100—3900年,面积400万平方米。石峁城由外城、内城和皇城构成,有多种防御设施。城内核心处的皇城台,总高度达数十米,台顶有面积数千平方米的大型宫殿建筑,宫殿台基上有雕刻兽面及各种动物形象的石条和石柱。在皇城台还发现多件高50多厘米到1米的陶鹰,应与某种信仰和崇拜有关。石峁城有浓厚的军事防御色彩,在城内还发现多处埋有青年女性头骨的祭祀坑,这表明在夏王朝建立前夕,陕北地区的阶级分化已相当严重,出现了拥有强大军事力量的王权国家。

“四千年王朝建立”:距今4000年前后,夏王朝建立。在以嵩山东南麓为中心的区域,出现了10余座大型城址。其中,在登封王城岗发现了气势恢宏、大小相套的内外城,该地自战国以来一直被称为“阳城”。在同时期的禹州瓦店遗址,大型夯土台基上有人祭、殉牲等多种祭祀遗存。这些发现都昭示着中华文明进入了以中原为中心的新阶段。《尚书·禹贡》中的“九州”基本涵盖了华北、华中和华东地区,表明在夏王朝建立之初,黄河中游势力集团的眼界已经扩展至黄河中下游和长江中下游,形成了范围广泛的天下观。经过了约200年的发展,到了夏代后期,夏王朝的实力不断增强,中原的引领地位逐步形成,影响范围空前广阔。这些可以从河南偃师二里头遗址得到反映。

二里头遗址面积300多万平方米,年代为距今3800—3500年,是中国同时期规模最大的都邑性遗址。二里头遗址所在的伊洛河流域是文献记载的夏王朝的中心区域,二里头文化的鼎盛期处在夏代后期至商王朝建立前夕。二里头文化创造的以玉牙璋为代表的礼器和礼仪制度辐射到周边广大地区,影响范围之广前所未有。二里头文化的一整套青铜与玉礼器,被后来的商王朝全面继承。

在商王朝建立前夕,在二里头文化分布的嵩山地区,夏王朝是唯一的强大政治实体,不存在其他具有如此影响力的势力集团。因此完全有理由认为,二里头极有可能是夏王朝后期的都城。夏王朝的存在不仅在先秦以降的文献中有丰富的记录,也得到了考古学的证明。

商王朝继承了夏王朝开创的礼制,政治、经济、文化和社会进一步发展,形成了以甲骨文为代表的成熟的文字体系,冶金术和礼制对更为广阔的区域产生影响。甲骨文的记载显示,商王是国家的最高统治者,商王之下有相对完善的行政机构,有以王畿为中心的直接控制区和间接控制的方国。商朝的政治势力与文化影响东到大海,西及陇山,南跨江汉,北至燕山。商系统的青铜礼器在广阔区域出土,表明商王朝在中华文明演进过程中,发挥了更强的引领作用,促进了各地文化与社会的发展。

“三千年王权巩固”:西周初年,周王通过“封邦建国”,册封自己的至亲和功臣到各地建立诸侯国,实现了王朝对王畿之外广大地区的稳固统治。在继承夏商礼制的基础上,周王朝完善了礼制体系,形成了以青铜器的种类和数量差别构成的器用礼制,以此明确等级。这种器用等级差异在西周时期被不断强化,逐渐扩展到衣食住行的各个方面,以至于穿着颜色、服装款式、佩戴玉器、驾乘马车、编钟乐器组合的种类与数量都有制度差别。西周是中华文明进程中十分关键的时期,以分封制、宗法制、礼乐制为特征的文明形态,以周天子为核心的天下共主的国家结构,进一步强化了夏商以来的中央集权制度,为秦汉统一多民族国家的形成奠定了坚实基础。

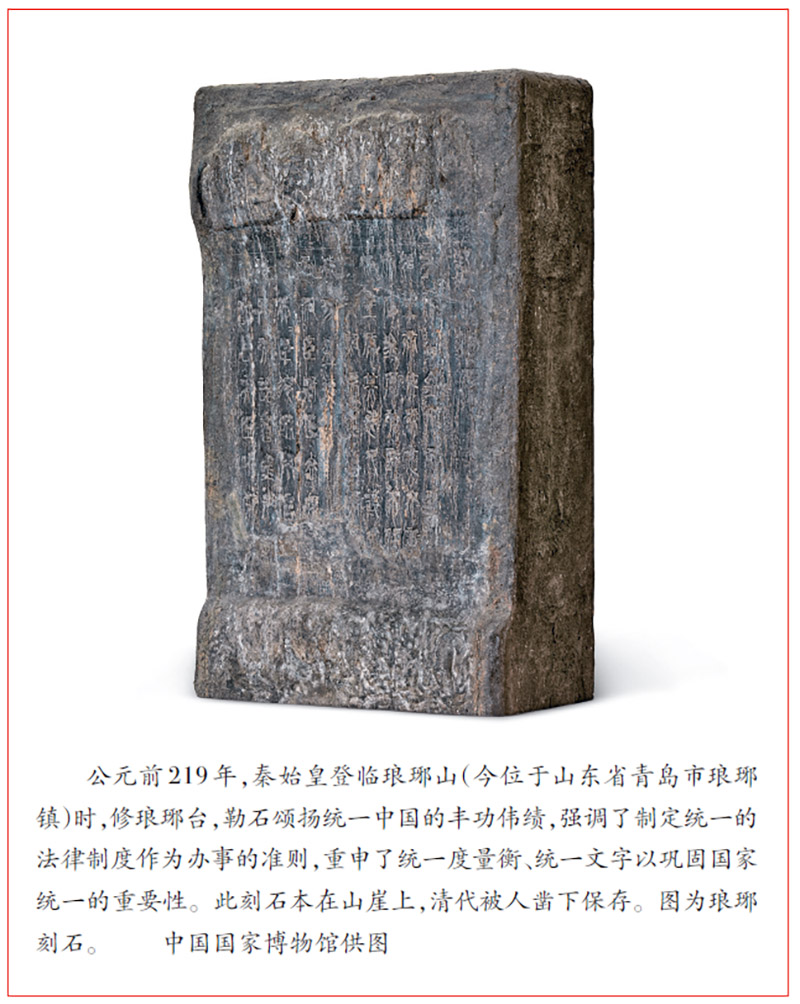

“两千两百年统一多民族国家形成”:是指公元前221年,秦始皇统一中国,“海内为郡县,法令由一统”。中华文明进入到大一统国家的文明阶段,开启了统一多民族国家形成发展的新阶段。

中华文明发展历程的历史启示

习近平总书记强调,中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识,是当代中国文化的根基,是维系全世界华人的精神纽带,也是中国文化创新的宝藏。中华文明发展历程带给我们很多历史启示。

多元融合是中华文明生生不息的源泉。纵观中华文明早期的演进,可以看出中华大地各区域的文明异彩纷呈。其中,黄河中游地区以开放的心态吸收各种文明因素,最终融合了其他区域的文明。历史表明,各区域的文明都对中华文明的形成作出了积极贡献。正是由于多种文明汇聚融合,才使中华文明充满活力、持续发展。

开放包容、交流互鉴是文明发展的动力。中华文明积极吸收借鉴其他文明的成果并发展创新。即使在史前时期,交流就已经普遍存在,持续的跨区域、跨族群的交流,记录了文化互鉴的历程,促进了文明的发展。交流互鉴是中华文明持久兴旺的关键,是中华文明魅力永恒的支撑。只有开放包容,海纳百川,才能使文明之树常青,使中华文明永葆活力。

文化软实力是增强中华文明创造力和影响力的保障。夏商周文明不断凝聚先进理念,造就了以“礼”为重要内容的主流价值观,这一内涵丰富的思想影响了周围广大地区,引领、推动了这些区域的文明发展。秦汉以后,“礼”被传承弘扬、赋予新的内涵,成为中华文明的一个核心价值理念,并通过交流互鉴传播到周围国家和地区,成为东方文明的一个重要理念。

中华文明的起源、形成和早期发展,与世界其他三大原生文明基本同步,辉煌的文明成就毫不逊色。中国距今万年前后的农业起源、距今5000多年的文明形成与两河流域和古埃及大体同时。距今3000多年周王朝通过分封制,构建了当时最大规模的政体。距今2600年前后春秋时代的百家争鸣,是与古希腊、古印度同时发生的“轴心时代”人文精神的觉醒。粟作和稻作农业、玉器和丝绸制作等,既体现了中华先民的智慧和创造力,也是对人类文明的重要贡献。在中华文明形成过程中,发生过气候异常、社会动荡等各种磨难,中华先民自强不息,勇于战胜艰难险阻,终于完成我们伟大文明的创生,中华文明得以位列四大文明之一。这样的文明发展历程和成就,是今天我们文化自信的源泉。无论过去、现在还是将来,中华文明都卓然屹立于世界。

国家一统是民心所向、强盛之基。在中华文明发展进程中,有战争,有万邦林立,有诸侯割据,但在统一核心的引领下,生产力发展,社会进步,秦汉大一统国家得以建立。从此以后,“尚一统、求大同”的理念和国家政治实践,以强大的感召力浸润着中华民族,凝聚着中华民族,引导着中华民族的认同,铸就了中华文明独特的品格。历史表明,国家统一既是中华文明的本质属性,也是中华文明延绵不绝的根本保障。国家统一、民族团结、社会安宁,必定使中华文明有更加辉煌璀璨的成就。

中华文明经历了独特的发展道路,形成了独特的文明基因,文明应该各美其美。孕育中华文明的摇篮地域辽阔、环境多样,中华文明也因此经历了多元起源、碰撞交流、融合一体的独特进程。如此宏大的进程,孕育了“普天之下,莫非王土”的家国体系和世界大同的政治理想,形成了核心引领、多元一体的文明发展趋势。因此,中华文明的形成发展历程,就是多民族统一国家形成发展的历程。这样的历程使中华文明生生不息、中华民族共同体牢不可破。在统一的多民族国家形成后,“大一统”成为中华民族追求的最高价值和理想。中华文明形成了独特的经济、政治和文化制度,以农业为基础,以宗法制度维系社会组织,以礼制维护社会等级秩序,以德规范人伦关系,以天人合一的观念协调人与自然的关系。可见,文明可以有不同的道路。文明应该各美其美、美人之美、美美与共。这是我们道路自信的根源。

习近平总书记指出:对文明起源和形成的探究是一个既复杂又漫长的系统工程。中华文明探源工程成绩显著,但仍然任重而道远,必须继续推进、不断深化。我们要深入了解中华文明五千多年发展史,把中国文明历史研究引向深入,推动全党全社会增强历史自觉、坚定文化自信,坚定不移走中国特色社会主义道路,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴而团结奋斗。

作者:中国社会科学院学部委员、历史学部主任、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特邀研究员,中华文明探源工程第一到第四阶段首席专家

解读中华文明基因的古老密码——殷墟考古成果探查

202211/2016:02:56 来源:新华网

新华社郑州11月20日电 题:解读中华文明基因的古老密码——殷墟考古成果探查

新华社记者桂娟、袁月明、施雨岑

作为甲骨文的发现地,殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。在诸多实证中华文明起源、形成、发展的关键遗址中,殷墟,无疑是浓墨重彩的一笔。

“殷墟我向往已久,这次来是想更深地学习理解中华文明,古为今用,为更好建设中华民族现代文明提供借鉴。”习近平总书记不久前在河南安阳殷墟遗址考察时感慨地说。

拨开历史的厚土,经过一代代考古工作者的上下求索,不断涌现考古成果的殷墟正持续传递出跨越三千多年的文明回响。

这是河南安阳殷墟宫殿宗庙遗址(2018年10月14日摄,无人机照片)。 新华社记者 李安 摄

实证商王朝,架构中华文明探源支点

初冬,穿安阳城而过的古老洹河涓流淌漾,迎着暖阳,泛起粼粼波光。

在洹河南岸,走过仿照甲骨文象形字“门”建造的大门,映入眼帘的便是殷墟宫殿宗庙遗址。游人往来不绝,期盼一睹它怀抱的“商王的宝藏”。

游客在河南安阳殷墟宫殿宗庙遗址内的妇好墓参观(2018年10月12日摄)。 新华社记者 李安 摄

在洹河北岸,考古工作人员正在为新近发现的一条大型东西向道路而欣喜不已。多条道路组成的路网、由交叉道路形成的“街区”等,让这座晚商都城的城市规划布局更为清晰。

这是河南安阳殷墟遗址新发现的大型道路局部(2022年11月3日摄)。 新华社发(麻翛然 摄)

如今,提起殷墟,上至耄耋老人、下至垂髫小儿,都对后母戊鼎、妇好鸮尊等珍贵文物如数家珍。然而在20世纪初,人们对商王朝的认知仍停留在《史记》区区3000余字的记载中。

1928年10月13日,考古学家董作宾在位于安阳市西北郊的小屯村挥出第一锹,由此拉开中国考古人持续科学发掘殷墟的序幕。

在随后90多年时间里,一代代考古工作者躬耕田野,推本溯源,钩深索隐,用一锹一铲,层层揭开殷墟的“真容”。

董作宾(右)和李春昱在殷墟第一次发掘中测量绘图(资料照片)。 新华社发

气势恢宏的宫殿群、规模庞大的王陵区、高度发达的青铜器、系统成熟的甲骨文、分工明确的手工业体系……系统展现了商代社会文化面貌、商代文明发展成就。中国社会科学院考古研究所研究员、安阳工作站副站长何毓灵说:“殷墟考古实证了文献记载的商代历史。”

因为殷墟,中国信史上推至商代。

更重要的是,以殷墟为支点,建构起夏商考古学文化的时空体系,也为探究更早的文明提供了重要抓手。

参观者在河南博物院主展馆内拍摄展品妇好鸮尊(2020年9月24日摄)。 新华社记者 李安 摄

“殷墟的发现和确定,是探索商文化、夏文化及上溯中华文明起源的原点和基石。”中国社会科学院学部委员、中华文明探源工程首席专家王巍表示,殷墟上承四方汇集文明之趋势,下启连续不断、多元一体文明之格局,是中华文明进程中非常重要的环节。

甲骨蕴文脉,维系中华民族形成发展

习近平总书记在殷墟考察时指出,“殷墟出土的甲骨文为我们保存3000年前的文字,把中国信史向上推进了约1000年。”“中国的汉文字非常了不起,中华民族的形成和发展离不开汉文字的维系。”

11月16日,中国文字博物馆续建工程和汉字公园正式面向公众开放。这座以文字为主题的国家级博物馆,系统展陈了中国文字的构形特征和演化历程,尽显中国文字文化之美。

行走在安阳的大街小巷,随处可见的甲骨文元素,也时刻昭示着这座城市与甲骨文的不解之缘。

《尚书》有云:惟殷先人,有册有典。文字,是文明产生的重要标志,也是文明传承的重要载体。

十九世纪七八十年代,小屯村的村民们发现了许多带有刻痕的龟甲、兽骨,便将其称作“龙骨”售卖给药铺做药材。他们或许怎么也想象不到,那些细小刻痕,正是汉字的源头——甲骨文。

游客在河南安阳殷墟博物馆观看展出的卜甲(2018年10月12日摄)。 新华社记者 李安 摄

1899年,国子监祭酒王懿荣偶然发现了“龙骨”上的神秘符号,经研究后认定其为比金文更古老的文字。甲骨文这才“三千年而一泄其密”。

资料整理、分期断代、文字考释、商史研究……120多年来,一代代学者薪火相传、接续探秘,解读中华文明的古老密码。

据相关专家介绍,截至目前,已发现的甲骨文总计约15万片,其中经科学考古发掘的有3.5万余片;单字数量已逾4000字,其中公认已识读的约占三分之一。

甲骨文中的商王朝,那样真实而鲜活:有外交征伐,也有饮食宴飨,有婚丧嫁娶,也有流星、日食、月食这样的自然天象……

“甲骨文具有极大的文物价值、史料价值和学术研究价值,是透视三千年前殷商社会生活的重要素材。”从事甲骨学研究数十载的中国社会科学院学部委员宋镇豪说,甲骨文不仅是可以“证经补史”的物质文化遗存,也是中华民族共同的文化记忆。

作为迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,甲骨文奠定了汉字的造字方法、方块形态和发展框架,历经三千多年演变而不改其形。它也是世界几大古文明中唯一的“活”到今天的古文字,任风云际会、王朝变换,仍旧生机勃勃。

根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔。

从殷墟的甲骨文一路而来,到金文、大篆、小篆,再到隶书、楷书,汉文字,成为中华儿女血脉相通的精神纽带和具有强大民族凝聚力的符号系统。

整装再出发 翻开时代新篇章

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视文物工作,作出一系列重要指示。党的二十大报告指出,“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”“深化文明交流互鉴,推动中华文化更好走向世界”。

安阳殷墟的考古研究、保护展示与活化利用工作,也翻开时代新篇章。

考古发掘与研究持续推进。洹北手工业作坊区发现大量铸铜、制骨、制陶生产、居住生活遗迹和分布有序的墓地,小屯宫殿宗庙区新发现大型池苑、水道及与之相关的建筑遗迹,殷墟王陵区发现围沟及大量祭祀坑等,让甲骨文中记载的“大邑商”面貌愈发清晰。

游客在河南安阳殷墟宫殿宗庙遗址内的车马坑参观(2018年10月14日摄)。 新华社记者 李安 摄

遗址保护形成合力。去年10月,重新修订的《河南省安阳殷墟保护条例》正式实施,从法律层面为殷墟保护提供支撑。据安阳市文物局局长李晓阳介绍,当地已建立起公安、内保、协管、网格员共同参与的群防群治体系,打造“大保护”格局。

“在29.47平方公里的殷墟遗址保护区划内,2650个高清摄像头、可随时出动的监控无人机、‘智慧殷墟巡更系统管理平台’等,共同构建起‘空地一体’智慧防控体系。”李晓阳说。

展示利用更是如火如荼。殷墟国家考古遗址公园、殷墟遗址博物馆、考古小镇等文旅项目稳步推进;甲骨文表情包、甲骨文雪糕、殷墟青铜器数字藏品等文创层出不穷;高规格国际学术研讨会、“一带一路”沿线国家甲骨文及中国古文字巡展等交流活动连年开展;殷墟元宇宙、全球甲骨文全息影像采集等数字化工程方兴未艾……

清华大学美术学院教授陈楠在位于清华大学的工作室内展示他设计发布的甲骨文表情包(2019年9月24日摄)。 新华社记者 李安 摄

三千多岁的殷墟,再次“活”起来更“火”起来,主体更加丰富、内容更加多样、形式更加鲜活、覆盖更加广泛,成为展示中华文明的重要窗口。

“殷墟的价值与中华文明灿烂成就得到国际社会普遍认同,为增进民族自信自强、促进文明交流互鉴提供了坚强支撑。”国家文物局副局长关强说,“下一步,我们将持续发力,全面推进殷墟文物工作高质量发展。”

“深化中华文明探源工程、打造国家文化地标、提升中华文化国际传播能力……使命在召唤,殷墟在行动。”李晓阳说。

海报设计:赵丹阳